埼玉の弁護士が交通事故の慰謝料金額について解説しています。

いますぐ慰謝料の金額が適正かどうか、いくらもらえるのかを知りたい方は、遠慮無く無料の電話相談かライン相談をご利用ください。

当事務所の「弁護士」が、丁寧に回答いたします。

ご相談対応エリア=埼玉県全域に対応しております。

【無料ライン(LINE)相談・予約実施中】

弁護士に直接、ラインで無料相談(5往復程度)できます。予約もラインからできます。

(3つの登録方法)

●以下のボタンから友達追加してトークできます

●QRコード読み取りで友達追加できます

●ID検索の場合はIDを検索して友達追加をしてください

LINE ID:【@ggu7197l】(最後の文字は小文字のエル)

慰謝料の種類

交通事故にあって、入院・通院をしたら「入通院慰謝料」をもらうことができます。

また、後遺障害が残ったら、「後遺障害慰謝料」が別で請求できます。

慰謝料には、この2種類があります。

このページでは、主に「入通院慰謝料」を解説していますので、「後遺障害慰謝料」について知りたい場合は、こちらをご覧ください。

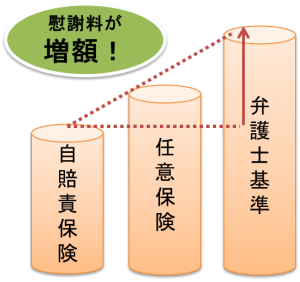

交通事故の入通院慰謝料には、一般的に三つの基準があります。

1.自賠責基準、2.任意保険会社基準、3.裁判(弁護士)基準 と区別されています。金額は、1<2<3 このように、裁判基準が一番高額となります。

| 基準の種類 | 説明 |

|---|---|

| 1.自賠責基準 | 自動車を運転する人は必ず加入する強制加入保険で、法律で定められている最低基準です。 |

| 2.任意保険基準 | 保険会社が独自に定めた基準で、自賠責基準よりは高いが、基本的には基準は非公開となっています。 |

| 3.裁判(弁護士)基準 | 裁判所で、算定の基準として採用されているものです。金額は、3つの中で最も高額です。 |

弁護士が代理人になると、弁護士基準の慰謝料額で、保険会社と交渉に入ります。

ほぼすべてのケースで、保険会社の提示額よりも慰謝料額は大幅に高くなります。

自賠責保険基準の慰謝料

自賠責基準の傷害慰謝料の計算は、日額4300円で計算されます。

具体的には、1日4300円×実治療日数×2 で計算します。

ただし、実治療日数×2が総治療日数を上回る場合には、4300円×総治療日数で計算をします。

実治療日数とは、実際に入院・通院した日数をいい、総治療日数とは、初診から治療を終了した日までの総日数をいいます。

●具体例●

例えば、治療期間が180日、実治療日数80日の場合

⇒4300円×80日×2=68万8000円となります。

しかし、自賠責保険には限度額があり、傷害に関する支払いは120万円が限度となっています。

治療費や、通院交通費、休業補償等も合わせて120万円ですので、実際の損害が120万円を超えてもそれ以上は自賠責保険からは獲得ができないのです。

そこで、事故の相手方が任意保険に入っている場合は、120万円を超える部分を、任意保険会社(相手方の代理)に請求することになります。

裁判基準の入院・通院慰謝料

裁判基準の場合の慰謝料は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)と言われる専門書に記載されている表が、基本的に基準として採用されています。

以下では、裁判基準の表を公開します。

表は、ⅠとⅡがありますが、原則として別表Ⅰを使います。

ただし、むち打ち症で他覚症状がない場合や軽い打撲、軽い挫傷(傷)は、別表Ⅱを使います。

赤本別表 Ⅰ

赤本別表 Ⅱ

●表の見方

・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。

・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。

・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。

(別表Ⅱの例)

①通院6か月のみ→89万円

②入院3ヶ月のみ→92万円

③通院6か月+入院3ヶ月→148万円

●よくある質問

①入通院期間とはなんでしょうか?

入院期間は、実際に入院した期間です。

通院期間は、実際に通院した期間ですが、例外があります。

⑴通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度等を踏まえて、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることもある。

⑵別表Ⅱを使用する場合で通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度等を踏まえて、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

②表の基準より慰謝料が増える事はありますか?

・被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事上の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合は、表の金額より増額される場合があります。なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等、安静を要する自宅療養期間についても、入院期間に加算される場合があります。

・傷害の部位や程度によっては,別表Ⅰの金額を20~30%程度増額することがあります。

・生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する場合があります。

③表に記載された範囲を超えた場合は?

入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額が基準額となります。

例)別表Ⅰの16月の入院慰謝料額は、340万円+(340万円-334万円)=346万円

入院の後死亡した場合

例えば、1ヶ月間入院した後に死亡してしまった場合は、1ヶ月分の入院慰謝料+死亡慰謝料を請求できます。

この例ですと、

⇒ 赤本別表Ⅰより、入院1ヶ月53万円+死亡慰謝料

それでは、1日入院して死亡した場合はどうなりますでしょうか。

⇒ 1ヶ月53万円÷30日=17,666円

慰謝料はいつまでもらえるか?

通院期間、入院期間は、「症状固定まで」ということになります。

症状固定以後は、後遺症の問題として扱うので、いつまでも通院・入院が認められるわけではありません。

例えば、意識不明や四肢麻痺などで、大分長い期間入院を余儀なくされる方もいらっしゃいます。

その場合でも、症状固定日を決めて(ずっと状態が変わらなければ、事故から6ヶ月程度が目安です)、そこまでしか慰謝料は払われません。

ただ、その後は、後遺障害の等級によって、「後遺障害(後遺症)慰謝料」という別の項目の損害が増えるのです。

後遺障害が認められた場合の慰謝料

別ページで詳しく解説しています。こちらをご覧ください。

弁護士に依頼した場合に、慰謝料があがるのか?

基準がたくさんあるのはわかったが、「弁護士に委任した場合に、結局慰謝料がいくらあがるのか?」が気になるかと思います。

弁護士が代理で入った場合は、上でみた、別表Ⅰ・別表Ⅱを基準に交渉します。

例えば、むちうちで6ヶ月治療して、保険会社からの提示が慰謝料50万円だとします。

弁護士が入った場合の基準は、別表Ⅱによると、6ヶ月で89万円です。

したがって、差額39万円分が増額ということになります。

ただ、人によって状況が異なるので、全員が同じ額上がるという事ではありません。

後遺障害がある場合は、後遺障害慰謝料についても、保険会社と交渉します。

慰謝料についてのよくある質問に回答します

皆様が気になっているであろう慰謝料に関するよくある質問に回答します。

慰謝料と過失割合の関係は?

過失がある場合、弁護士基準の適正な慰謝料金額を計算しても、そこから過失割合に応じた金額が引かれます。

例)被害者の過失割合が20%の場合

慰謝料100万円のケースでは、100万円ー(100万円×20%)=80万円

このように、過失割合分が引かれることになります。

むちうちの通院慰謝料は結局いくらなの?

弁護士基準ですと、以下のようになります。

2ヶ月通院 36万円

3ヶ月通院 53万円

4ヶ月通院 67万円

5ヶ月通院 79万円

6ヶ月通院 89万円

7ヶ月通院 97万円

接骨院に通っている場合でも通院慰謝料は認められるの?

はい。接骨院(整骨院)に通っている場合は、整形外科を併用している場合も認められます。ただし、接骨院がメインの通院の場合は、例えば6ヶ月通院しても、あとから保険会社側に、「通院は3ヶ月で十分だった。慰謝料は3ヶ月分しかださない」と言われることもあります。

裁判でもこのような主張が保険会社側弁護士から多く見られます。

可能であれば、早めに弁護士と相談しながら通院するのが良いでしょう。

慰謝料に税金はかかるの?

原則として「非課税」です。

国税庁のホームページでも、「交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。」と説明されています。

慰謝料に関するコンテンツ一覧

1.物損で慰謝料が認められるか

2.死亡事故の慰謝料

3.むちうちの後遺障害慰謝料

【無料ライン(LINE)相談・予約実施中】

弁護士にラインで無料相談(5往復程度)できます。予約もラインからできます。

●以下のボタンから友達追加をしてください

●ID検索の場合はIDを検索して友達追加をしてください

LINE ID:【@ggu7197l】(最後の文字は小文字のエル)

グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県さいたま市大宮区で30年以上の実績、交通事故に力を入れている法律事務所です。お気軽にご相談ください。

| ★交通事故の流れを漫画でわかりやすく解説中です。

詳しくは下記の画像をクリックしてマンガページをご覧ください

|